Szombatis Kunst habe ich zweimal erleben dürfen.

Das erste Mal im Sommer 91 im Innenhof des

Museo Civico in Montepulciano, wo sich die

tönenden Gebilde mit dem herumliegenden

etruskischen Gestein und dem Marmor aus

dem Cinquecento sowie dem Uhrenschlag der

Kathedrale und dem Geschrei der Schwalben

vermischten. Eines schien aus dem anderen

hervorkommen oder in das andere übergehen

zu wollen, Kunst, Natur und Ewigkeit. Das andere

Mal war im Mai 92 im Münchener Gasteig,

während der 3. Münchener Biennale: Dort waren

zwei Foyers und ein sie verbindender Gang mit

aus flachem, leicht porösem rötlichen Backstein

gemachten am Boden liegenden Formen, Kreisen,

Ellipsen, Quadraten ausgestattet. Darüber hingen

an der hohen Decke angebrachte Fäden, deren

Ende von Kieselsteinen beschwert, von

Menschenhand in Bewegung versetzt, über den

Ziegelsteinen kreisen konnten. Dabei gerieten die

Kiesel in Berührung mit den Ziegeln, was ein

zartes Läuten erzeugte, immer neue hüpfende

rhythmische Gestalten und Signale. Sie erfanden

sich gewissermaßen an Ort und Stelle selber. Die

Art ihres Tönens hing übrigens stark von der Art

und Weise ab, mit der die Menschenhände die

Bewegung und damit die Berührung ausgelöst

hatten. Waren alle der sieben bis acht Steinspiele

in Aktion, was öfters vorkam, so hörte man eine

leise klirrende, flüsternde, tropfende Polyphonie

von großer Zärtlichkeit. An beiden Orten, Monte-

pulciano und München, habe ich beobachten

können, wie die mit den Steinspielen beschäftigten

Besucher allmählich ganz verliebt und verzaubert

ausschauten. Sándor Szombati ist ein Magier, der

aus den Grenz-Übergängen von Musik, Materie

und Bildlichkeit operiert und zart und diskret auf

die ganz leisen Dinge der Welt aufmerksam

macht, die man „normalerweise“ überhört oder die

vom Großstadtlärm und dem Krachen in unseren

Herzen andauernd übertönt werden. Da möchte

man wieder zum Kind werden, man möchte in eine

solche Art von Stille einkehren, wie Szombati sie

andeutet, und man möchte für immer darin

bleiben.

Hans Werner Henze

Zitate

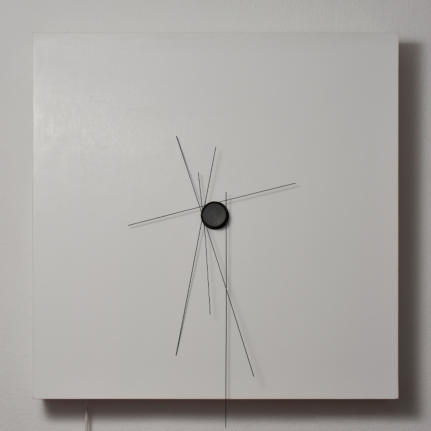

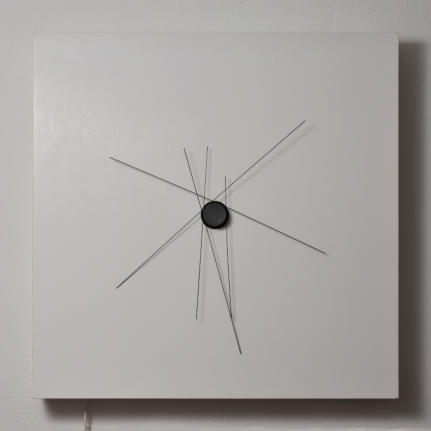

Klangobjekt, 3. Münchener Biennale,

Internationales Festival für neues Musiktheater,

Gasteig, München 1992 (Photo: © Regine Körner)

Spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts

machten sich einige Künstler der Avantgarde

daran, die[…] buchstäblich feststehenden

Charakteristika der Skulptur aufzubrechen. Sie

schufen abstrahierte oder vollkommen abstrakte

Werke, die sie tatsächlich in Bewegung ver-

setzten, sogar tendenziell zum Schweben

brachten und damit wesentliche Aspekte der

Skulptur, ihre Statik und ihre Bodenhaftung,

aufbrachen. Wladimir Tatlin etwa nutzt ab 1904

die Ecke zusammenstoßender Wände, um dort

filigrane Reliefs aufzuhängen, die zu schweben

scheinen. Ein anderes Beispiel sind die durch

Motoren bewegten räumlichen Strukturen von

László Moholy-Nagy, die seit den 1920er Jahren

entstehen und ihre Beziehung zum Raum

beständig ändern. In diesem Zusammenhang

sind auch die Mobiles von Alexander Calder zu

nennen, filigrane Draht-Konstruktionen, die ab

den 1930er Jahren entstehen und deren Ge-

wichtung dafür sorgt, dass die Gebilde in

ständiger Bewegung begriffen sind. Die abstrakt-

konstruktiven Werke solcher Künstler der

klassischen und der späteren Moderne bilden

einen Bezugspunkt für die skulpturalen Werke

von Sándor Szombati. […] Aus dem leeren Raum

heraus, mit Hilfe des im Nichts wirkenden

Magnetismus, gelingt es Sándor Szombati,

etwas „schon Vorgegebenes, aber noch nicht

Vorgewusstes“ (Imdahl) zu erschaffen: Die

magnetischen Kräfte, die er für sein Werk nutzt,

sind natürlich jedermann bekannt; die Lösungen,

die er findet, müssen jedoch unweigerlich in

Erstaunen versetzen.

Susanne Buckesfeld (aus der Eröffnungsrede am

11. Februar 2012 für die Ausstellung „Sándor

Szombati. Bewegung – Stillstand – Schweben“ der

Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen in der

Städtischen Galerie)

Photos: © Ralf Hecker